いざ献立作成をしようと思っても、どれくらいの量にしたらよいのか、どんな組み合わせにしたらよいのか悩みますよね。病院や施設では何となくは決まっているとは思いますが、しっかり把握してから望むとスムーズに献立が作成できますよ。

もし献立の大枠(組み合わせ)がはっきり決まっていない場合には、独自のものを作ってみてはいかがでしょうか。後輩に教えるときにも伝わりやすいと思います。

今回は「献立の大枠の決め方」についてご説明いたします。

本内容は当ブログ管理者の私見によるものです。管理栄養士国家試験などには対応していませんのでご了承ください。

では行きましょう。

献立の大枠(組み合わせ)とは

厨房職員や食事チェック者の混乱を極力防ぐためには、献立の大枠を決めておくことが重要です。

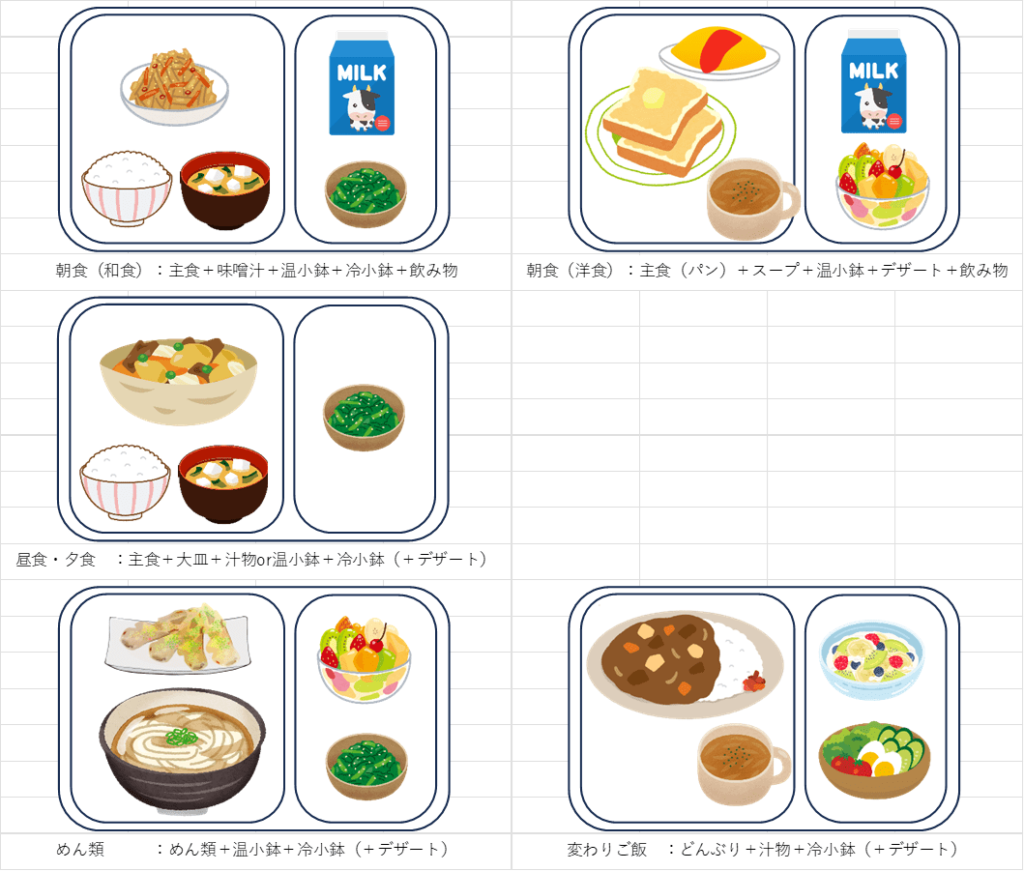

献立の大枠とは、朝食であれば「主食+味噌汁+温小鉢+冷小鉢+飲み物」、昼夕食であれば「主食+大皿+汁物または温小鉢+冷小鉢」など、献立の大体の組み合わせのことです。

組み合わせのパターンは、下記のようなものが考えられますが、その施設の人員や食器、伝統があると思いますので、施設ごとに大きく変わると思います。自施設のスタッフと相談をして、今後の計画を考える必要があります。

- 朝食(和食):主食+味噌汁+温小鉢+冷小鉢+飲み物

- 朝食(洋食):主食(パン)+スープ+温小鉢+デザート+飲み物

- 昼食・夕食 :主食+大皿+汁物または温小鉢+冷小鉢(+デザート)

- 変わりご飯 :どんぶり+汁物+冷小鉢(+デザート)

- めん類 :めん類+温小鉢+冷小鉢(+デザート)

①品数と配置

献立作成をするときに、今日は4品、明日は5品、明後日は4品で、明々後日6品など、毎日毎日品数が異なると厨房作業が混乱しやすくなります。ですので、品数をいくつかのパターンを持って決めておいたほうがよいでしょう。

また同時に配置も決めておいた方が、よいかもしれません。温冷配膳車の場合、温蔵と冷蔵のスペースを考えた献立作成が必要です。例えば暖かい側に4品入れようと思っても入らない可能性があります。

実際に使用する食器を用いて、事前にお盆に乗せることが可能な食器の組み合わせ、数を確認しておきましょう。

②固定できる料理は固定する

例えば、ごはん量が毎日違う量だとマニュアル作成が難しくなります。大学生の病院実習などで3日分の献立作成の課題を主食量を指定せずに出してみると、毎食の主食量が違うことがあります。当たり前だと思わず、マニュアルとして決めておいた方がよいでしょう。

また、朝の飲み物についても、毎日固定するか、曜日によって決めておいた方が無難でしょう。

③料理ごとの食材の目安量を決めておく

食品構成で決められた量をある程度達成するため、また見栄えを安定させるためには、事前に料理の目安量を決めておくことが重要です。Wメインは現実的ではないでしょう。

参考までに例を下記に示します。

- 主食 :食品構成で決めておく

- 大皿(混ざったもの) :煮物150~180g、炒めもの120~160g

- 大皿(肉・魚) :60~80g+付け合わせ30~50g

- 汁物 :汁量100~150cc 具30~50g程度

- 温小鉢 :60~80g

- 冷小鉢 :40~60g

- 果物 :0.5単位(糖尿病のための食品交換表参考)

入院患者さんの中には「この病院は野菜が多いね」と言われる方がいますが、献立上は野菜350gしか使っていません。

施設ですと、食べられないからと上記の目安量より少なく設定しているところもあるようですが、食品構成はどうなっているのでしょう。

料理の目安量はあくまで食品構成とリンクしている必要があります。食品構成上のgを達成できるように目安量は設定しましょう。

最後に

献立の大枠(組み合わせ)は病院や施設ごとで大きく異なります。

スムーズな給食運営のためには、とても重要な基準です。食事作成にかかわる職員全員が把握できるようにマニュアル整備を行いましょう。

そして、最も大切なことは残食量や対象者さんの栄養状態などを参考に、食品構成や献立の目安量と配分を定期的に見直すことです。

献立の目安量はあくまで食品構成を達成できる量であるべきですので、残食量に応じて献立の目安量を増減するのではなく、食品構成も併せて検討をしましょう。ただし、料理ごとに少ない多いはあってしかるべきです。

いかがでしたでしょうか。今回は献立の大枠の決め方についてお話させていただきました。皆様にとって少しでも参考になれば幸いです。

下記記事もぜひご覧ください。